Projects

PROJECTS

內埔圖書館暨六堆300年紀念館

- City:

- Purpose:

- Area:

- Construction:

- Year:

Describe

客「家」,「客」/「家」

(內埔圖書館暨六堆300年紀念館新建統包工程-紙上建築)

看見北大武山,連結地理和族群的「六堆」

「六堆」是清領時期為防禦而結合的街庄和族群組織,促進了地理和族群上的團結與認同。「內埔」原為六堆之「後堆」,位於其核心地帶。而大武山是南部唯一三千米以上的高山,群山連峰和陵線則是內埔一帶重要的地理意象。

客家-客或家?

「客」與「家」拆分來看都是相對的字義。何者為「客」?何處是「家」? 離鄉背井是「作客」? 身之安居,心之所住即「在家」? 其實都是人群「所在狀態」、「所處心境」的反應。

客家人在台灣已歷經數百年,十幾代以上。台灣已是台灣客家人的「家」,客家人不再是作客台灣,而是以台灣為家的在地人。而歷經數十代族群遷徙開拓、胼手胝足的共同際遇,所積澱或形塑的集體記憶、性格與文化(硬頸、刻苦耐勞、剛強弘毅、團結奮鬥、重文教、尊天敬祖、念先報本..),或許就是所謂的「客家精神」。

關於「內埔」與「六堆」、「客家」、「傳統與現代建築」的探究..

回首過往,只為銘記來時路,此身所出;

凝睛前望,更要堅定這步伐,邁向未來。

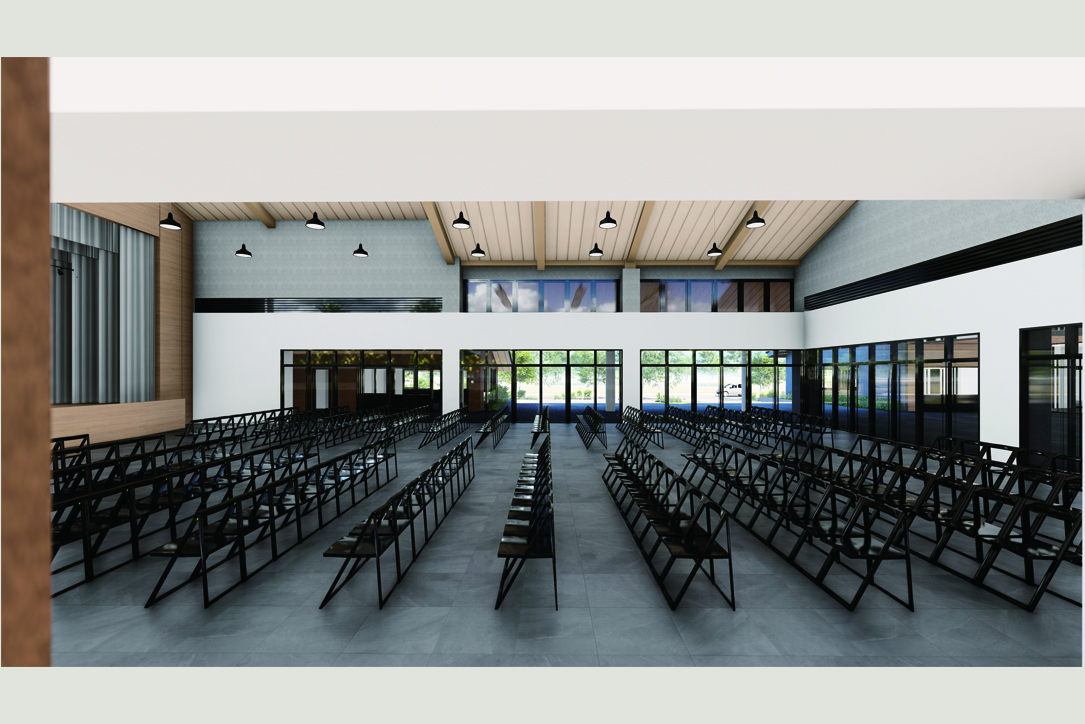

基地位於內埔市區外重劃的區域,需求是一座「鄉級圖書館」及其附屬空間、「多功能活動中心」、「半戶外廣場」、「商店」和「六堆紀念館」等..。

對於「台灣傳統建築現代化」的探究,已是一個過氣的議題。然而,面對本案這樣的建築計畫與基地的地理歷史厚度,就算是冷飯熱炒,無論如何也應要上鍋一回。

設計上,以「一個屋簷下」隱喻「家」的概念,並轉化群山在上、稜線高低的意象,在整個建築組群上放置了一個錯落有致的大屋頂,來整合圖書館、活動中心、廣場等不同(高低/樓層)的空間。而「院落」一直是傳統建築空間組織的特色,規制與格局嚴謹內聚;但是否可以因地制宜,有機而自在地順應多樣的機能需求調整?既群聚圍合,又保有彈性不僵化。「合院」應當也可以錯落有致又開放親民的?

本案統包工程的需求包含:建築/機電/空調/景觀植栽/家具..。考量整體經費,設計確實也只能訴諸簡樸實用;而簡潔合於機能,不正是現代建築的精神,也與心目中的新客家建築一致。

「冷飯熱炒」會有新滋味嗎?「傳統新詮」又能不忘根本、記所由來嗎?這是一個自問自答的設計議題,答案各自不盡相同,或許也無人提問吧?

感謝尚鼎營造的支持,可惜數度拼搏,卻始終未獲青睞;而既未能實踐,或許只能將答案留在心裡吧!